I. ORIGENES

Reynosa es un municipio del Estado de Tamaulipas en forma de rectángulo con eje dominante de orientación norte sur, de casi tres mil kilómetros cuadrados, que se sitúa en la zona fronteriza de esta entidad, bordeado en su parte norte por el río Bravo o Grande del Norte, que a su vez es límite entre México y los Estados Unidos.

Colinda por el oriente con el municipio de Río Bravo y con el poniente con el de Gustavo Díaz Ordaz, formando parte ambos originalmente del territorio de Reynosa, mientras que por el sur colinda con el municipio de Méndez y el estado de Nuevo León.

Situado en el punto de contacto entre la planicie costera del Golfo de México y las llanuras de Norteamérica, el territorio de Reynosa es un suave plano inclinado hacia el mar, de alrededor de un centenar de metros de altura, con una cota máxima de 240 metros sobre el nivel del mar en la Loma de la Burra, una prolongación del pequeño complejo orográfico de la Sierra de Pamoranes y La Sierrita.

El río Bravo es el rasgo natural más destacado de Reynosa, siendo una de las corrientes fluviales más importantes del planeta, tanto por su longitud de 2,900 kilómetros, como por el significado geopolítico al construir la línea de contacto entre la primera potencia mundial y los países hispano parlantes de América. Se origina de los deshielos de las Montañas Rocallosas, en las cordilleras de San Juan y Sangre de Cristo Range, estado de Colorado. Atraviesa después de norte a sur Nuevo México y toca la República Mexicana en Ciudad Juárez, a la vez que gira al sureste y atraviesa el cañón de Cajoncitos.

El río Bravo es el rasgo natural más destacado de Reynosa, siendo una de las corrientes fluviales más importantes del planeta, tanto por su longitud de 2,900 kilómetros, como por el significado geopolítico al construir la línea de contacto entre la primera potencia mundial y los países hispano parlantes de América. Se origina de los deshielos de las Montañas Rocallosas, en las cordilleras de San Juan y Sangre de Cristo Range, estado de Colorado. Atraviesa después de norte a sur Nuevo México y toca la República Mexicana en Ciudad Juárez, a la vez que gira al sureste y atraviesa el cañón de Cajoncitos.

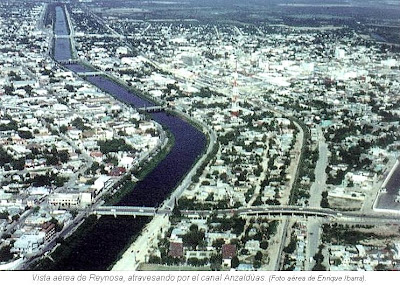

En Ojinaga recibe al río Conchos y enseguida cruza las prolongaciones de la Sierra Madre Oriental y luego forma la presa de la Amistad. A Tamaulipas penetra por Nuevo Laredo y aguas abajo entra en la presa Falcón. Ya en Reynosa la presa derivadora Anzaldúas regula sus caudales en beneficio de la agricultura, y de allí sigue su curso sin interrupciones hasta el Golfo de México, formando una bocana que en tiempos antiguos era una amplia delta.

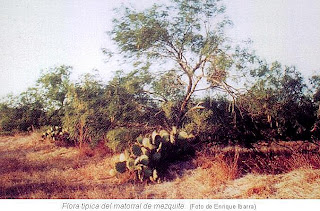

Antes de las modificaciones del entorno natural hechas por el hombre con fines agrícolas o para abrir áreas de pastoreo, el municipio de Reynosa estaba cubierto por un monte de mezquite y por el llamado matorral espinoso tamaulipeco.

La sabana o monte de mezquite es el paisaje más característico del Noreste del país y constituye una formación de árboles y arbustos del género Prosopis a los que se asocian otras especies, entre ellas el huizache (Acacia spp) y el Ébano (Pithecellobium spp). Por su parte el matorral tamaulipeco es una comunidad arbustiva de fisonomía xerofítica, que abarca también extensas porciones del Noreste y sur de Texas, siendo una vegetación de transición entre las zonas áridas de Norteamérica y las selvas de climas más húmedos, que en la vertiente de Tamaulipas tiene una clara frontera climática y ecológica a nivel del Trópico de Cáncer.

Por su parte el matorral tamaulipeco es una comunidad arbustiva de fisonomía xerofítica, que abarca también extensas porciones del Noreste y sur de Texas, siendo una vegetación de transición entre las zonas áridas de Norteamérica y las selvas de climas más húmedos, que en la vertiente de Tamaulipas tiene una clara frontera climática y ecológica a nivel del Trópico de Cáncer.

A esta cubierta vegetal y posición geográfica de Reynosa le corresponde un clima extremoso, con veranos calientes y otoños templados, que es cuando ocurren las lluvias traídas por los vientos alisios del Golfo de México; mientras que en los inviernos hay bajas temperaturas y heladas ocasionales, dependiendo de los famosos Nortes, frentes polares que por oleadas se presentan durante la estación.

Por cuanto a la geografía humana, la principal característica de Reynosa es el acelerado desarrollo urbano contemporáneo, que la ha convertido en una de las ciudades más importantes de la Frontera Norte de México.

De hecho, forma ya una zona conurbada con Río Bravo, en cuyo intermedio crece uno de los sectores de la planta industrial maquiladora y a donde confluye el nuevo puente internacional Reynosa-Pharr.